Schubert, un classique parmi les romantiques ? Pauline Borrel. 24-01-23

Avec tous les remerciements du comité éditorial pour les jeunes musiciens et le chanteur qui ont interprété quelques « moments » musicaux de Schubert pour illustrer la conférence de P. Borel.

D’après nature ? Les artistes à la ménagerie. Nathalie Cournarie. 13-12-22.

Une ménagerie scientifique : au plus près de l’animal

« Le lion est mort. – Au galop. Le temps qu’il fait doit nous y activer. Je vous attends. »[1] Eugène Delacroix adresse ce célèbre billet à son compagnon de jeunesse, le sculpteur Antoine-Louis Barye, l’un et l’autre représentants de l’art animalier romantique, sans doute à la mi-octobre 1816, en réaction à la mort d’un lion d’Afrique, pensionnaire de la ménagerie du Museum d’Histoire naturelle au Jardin des Plantes à Paris.

Pourquoi tant d’empressement et même de fébrilité chez ces deux jeunes artistes (18/21 ans) ? Ils partagent le désir ardent d’aller dessiner sur place, et dans l’urgence, la dépouille du lion, avant qu’elle ne soit emportée. Animés d’une passion commune pour les fauves et leur sauvagerie, ils saisissent l’occasion d’observer, sans doute d’assez près, le lion, et de le dessiner (le modèle mort tient la pose et montre mieux ses caractéristiques anatomiques…), accumulant de précieuses études en prévision d’œuvres ultérieures. Sans doute pourront-ils assister ensuite à une séance de dissection dans l’amphithéâtre d’anatomie, car la ménagerie est intégrée à un établissement scientifique, sous la direction de spécialistes renommées de l’anatomie comparée : Georges Cuvier, directeur du laboratoire d’anatomie comparée, et Etienne Geoffroy Saint Hilaire, zoologue, précurseur de la paléontologie, qui lui n’est pas forcément convaincu de l’utilité de l’observation du comportement de l’animal.

En effet, si le Jardin des Plantes est une des plus éminentes institutions scientifiques, il développe aussi un programme d’enseignement artistique, ce qui est moins connu, et au plus près de l’animal : des leçons gratuites de dessin et de peinture, un cours public de dessin de zoologie, dont Barye lui-même sera chargé en 1854.

A gauche : Eugène Delacroix, Deux études d’un lion écorché, 1829, mine de plomb sur papier, 24,9 cm x 19,2 cm, (Paris, Musée du Louvre, arts graphiques). A droite : Louis-Antoine Barye, Lionne de l’amiral Rigny, 1828, mine de plomb sur papier,14,8 cm cx 19,6 cm (Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts)

Le Museum conserve aussi une collection d’œuvres présentant plantes et animaux naturalisés, que les naturalistes et les dessinateurs peuvent étudier ou copier à des fins scientifiques ou artistiques. C’est tout à la fois un lieu de diffusion des connaissances et un lieu de conservation. Mais sa collection fondamentale, celle qui contribue intensément à l’étude de la nature, reste celle des animaux vivants captifs de la ménagerie. Issue de la Révolution, projetée dès 1792, cette ménagerie est voulue par Bernardin Saint-Pierre[2], intendant du Jardin des Plantes dans la continuité de l’œuvre de Buffon, afin de permettre aux artistes de travailler sur l’original plutôt que sur la copie- c’est son propos polémique sur le lion baroque de la sculpture de Pierre Puget, Milon de Crotone, 1683, qui sert d’argument décisif- la ménagerie[3] est finalement ouverte en 1794 et elle ouvre aussi aux scientifiques la possibilité d’étudier le comportement des animaux, , et aux artistes de travailler d’après le vivant.

Pierre Puget, Milon de Crotone, 1683, marbre (Paris, Musée du Louvre)

Qu’il soit vif ou mort, le modèle animal est mis à disposition des artistes qui représentent la nature, dans un contexte où l’imitation de celle-ci reste au cœur de la théorie classique de l’art.

L’historien d’art peut se demander comment et dans quelle mesure la ménagerie favorise chez les artistes le développement d’une représentation naturaliste de l’animal vivant ou mort, pour mieux interroger leur propre rapport à la nature et en tirer des modes de figuration originaux de l’animal ? L’histoire de la représentation artistique de l’animal est une histoire de la vision rapprochée, qui relève selon Daniel Arasse situe d’une « histoire du détail » en peinture : « c’est souvent en définitive, moins la vérité de la représentation en elle-même qui retient alors l’artiste que sa vérité en peinture, en fonction de son intégration dans l’ensemble ou le détail s’insère »[4].

Rappel sur l’histoire des ménageries

Le mot ménagerie n’apparaît qu’au XVIIe siècle. On parlait auparavant de « sérails » par exemple. Les artistes, quand ils ont le privilège exceptionnel d’accéder à ces collections princières, dessinent d’après nature pour mieux imiter capter les formes et les volumes, traduire les attitudes des animaux en satisfaisant les attentes des cours aristocratiques. Sous leurs yeux, se déploient la sauvagerie et la beauté animales, mais aussi les rapports diplomatiques entre les animaux, qui les invitent à traduire aussi une émotion esthétique.

Il faut rappeler – à l’heure de la disparition des ménageries et de la transformation des zoos sous la poussée de la conscience de la condition animale – certains animaux sont omniprésents dans la vie quotidienne, du Moyen Age à la fin du XVIIIe s (vie domestique et chasse).

Il faut également rappeler l’existence de ménageries ambulantes qui donnent par exemple l’occasion à Léonard d’esquisser une tête d’ours, qu’il réutilisera dans La dame à l’hermine.

A gauche : Léonard de Vinci : Étude de tête d’ours, vers 1480, pointe d’argent sur papier (New-York, coll. Priv.). A droite, La dame à l’hermine, 1488, huile sur panneau de bois (Cracovie, Musée Czartorisky)

Mais il faut surtout insister, à partir du XVIe siècle sur le rôle des ménageries princières où se développent les collections d’animaux curieux, par goût de l’exotisme, du rare et du précieux (le mot apparaît à la même époque), sans aucun usage concret donc : les animaux en quelque sorte sont des objets de magnificence qui traduisent le prestige des grands et des puissants : la ménagerie est en effet un privilège princier (Jan Brueghel l’ancien (peintre flamand- XVe-XVIe s, qui a écrit dans sa correspondance qu’il travaillait d’après nature := se revendique comme peintre de naturalia) : les archiducs Albert et Isabelle dans le jardin de leur château à Coudenberg, 1620-1629, huile sur bois, Anvers Rubenhuis. Image harmonieuse d’espèces qui coexistent en liberté. Les animaux exotiques sont très rares en Europe.

Jan Brueghel l’Ancien, Les archiducs Albert et Isabelle en promenade dans le parc du palais de Coudenberg, début XVIIe s, huile sur toile (Anvers, Rubenshuis)

Le guépard, vedette des ménageries princières, d’une des premières représentations de ménageries avec son dispositif architectural, par Jacopo Bellini en 1440- guépard au centre à comparer avec les guépards inclus dans la procession des Mages de Gozzoli au milieu du tout le luxe de la cour des Medicis qui emprunte à son livre de modèles), herbivores (chameaux, lamas). On ajoute Deux études de guépard de Giovannino de Grassi pour leur beauté.

A gauche : Jacopo Bellini, Esquisse d’une ménagerie, 1440, dessin (Londres, British Museum). A droite : Giovannino de Grassi, Deux études de guépard, vers 1400-1410 (Londres, British Museum

La rareté de ces animaux est essentielle dans la constitution des ménageries princières : car de fait, ces animaux-là sont aussi précieux que des œuvres d’art et comme elles se rangent dans des collections — avec cette différence majeure que leur espérance de vie en captivité, avec des soins hasardeux, est brève. Cela n’empêche pas les souverains lorsqu’ils mènent une vie itinérante, de se déplacer avec leur ménagerie (Antoine Caron). Cortège royal ordonné

Pour se faire une idée de cette rareté :

Rhinocéros (2 specimens vivant au XVIe)

crocodiles à Versailles en 1640,

orangs-outans en Hollande au même moment

éléphants (2 à Versailles dans les années 1660-1670, un autre en 1775)

kangourous en Angleterre au XVIIIe

girafe dont Laurent de Médicis possédait un spécimen à Florence en 1486 (Vasari, Les ambassadeurs présentant leurs hommages à Laurent le Magnifique, 1556-58, Florence Palazzo Vecchio- hommage qui aurait été rendu dans la 2è moitié XVe), pour la 1ère fois en France en 1826.

Antoine Caron, Départ de la cour du Château d’Anet, ou Le voyage, vers 1570 dessin préparatoire pour l’un des tapisseries des Valois, encre brune, lavis brun, pierre noire (Paris, Musée du Louvre)

Le faux et le vrai vif

Reprenons l’hypothèse de D. Arasse qui ramène l’art animalier au cœur de l’histoire de l’art du détail : l’animal de ménagerie, en tant qu’objet de représentation, est l’une des figures qui déclenche l’avènement d’une vision rapprochée naturaliste dans les arts figuratifs, et donc le dépassement du symbolisme schématisant qui prévaut au Moyen Âge, mais avec une ambiguïté entre ce qu’on peut nommer le vrai et le faux vif.

Comme témoignage du vrai vif, les lions de Dürer, vrais par l’ennui qui les accable et le célèbre éléphant de Rembrandt plus vrai que nature.

Et pour montrer que de l’observation directe à l’imagination qu’excite l’animal chez l’artiste, de la nature à la poésie, il n’y a parfois qu’un pas, ainsi la plus splendide représentation d’animal de ménagerie, exécutée par l’un des artistes maîtrisant le plus le réalisme figuratif (cf. le lièvre ou la touffe d’herbe), est le Rhinocéros d’Albrecht Dürer (1515, gravure sur bois sur papier, Paris BNF) manifeste un irréalisme fantaisiste : un rhinocéros unicornis (espèce aujourd’hui en voie de disparition), considéré comme un animal extrêmement dangereux capable de vaincre un éléphant (récit de Pline).

Albrecht Dürer, Rhinocéros, 1515, gravure sur bois (Londres, British Museum)

Un étrange animal, cadeau diplomatique offert par le Sultan de Cambay au roi du Portugal Manuel Ier, débarque le 20 mai 1515 au port de Lisbonne. Mais Dürer ne travaille pas de visu, car il ne dispose à Nuremberg que d’un croquis de l’animal accompagné d’une description écrite que lui envoie un marchand germanophone installé à Lisbonne. Il transpose l’animal en une sorte de gigantesque crustacé armé d’une carapace avec une peau plissée, des écailles de reptile sur les pattes, agrémenté d’une queue d’éléphant, arborant une corne torsadée qui l’apparente à la licorne ou au narval, animaux légendaires, et d’une deuxième petite corne torsadée au niveau du garrot. Le succès de la gravure de Dürer est tel, que ce « Rhinocérus » chimérique sert, jusqu’au XVIIIe s, d’illustration aux ouvrages de zoologie moderne.

Du modèle naturel au modèle artistique à la ménagerie de Versailles

C’est au XVIIe siècle, d’abord dans les Flandres, ensuite en France, lorsque sont appelés à la cour du roi à Versailles des artistes flamands, que se constitue un art animalier, dont la ménagerie de Louis XIV à Versailles fournit les sujets. Versailles est un domaine royal où les animaux sont omniprésents (chasse, ferme, animaux de compagnie, de ménagerie et de parc), auprès d’un roi « collectionneur de beautés animales »[5].Commandée par Louis XIV à Louis le Vau, 1er architecte de Versailles, qui la construit entre 1662 (donc avant même la construction du nouveau château royal) et 1668, au bout du grand canal : des animaux exotiques, rares, curieux habitent ce lieu de représentation. Ménagerie achevée en 1668-69, comme le pendant pacifique du « sérail de bêtes féroces », aménagé dans le parc du Château de Vincennes, et construit par Mazarin dès 1654.

A Versailles, une scénographie originale de panoptique et mise en ordre de la nature, comme pour le jardin, procure une vue d’ensemble sur les enclos des animaux :

Vue et perspective du salon de la ménagerie de Versailles, Pierre Aveline (?), XVIIe s (Paris, BNF)

Une fois passé le château un édifice central octogonal, comportant un rez-de-chaussée aménagé en grotte avec jets d’eau, et au 1er étage un grand salon comportant 7 portes-fenêtres sur balcon continu qui permet de regarder les animaux sans danger, entouré de 7 enclos fermés de grilles de fer, au sol d’herbe ou de sable. (voir Pierre Aveline, Vue et perspective du salon de la ménagerie de Versailles, XVIIe s, Paris, BNF et voir restitution sur le site du château de Versailles). Lieu de divertissement, de splendeur et d’ostentation depuis lequel on peut s’émerveiller de la beauté animale. Ces cours portent le nom des espèces majoritaires dans l’enclos, animaux civilisés et ordonnés : par ex quartier des belles cigognes. Un lieu depuis lequel embrasser tous les animaux d’un seul regard : idée neuve en Europe. La récente exposition Les animaux du roi [6] a montré que la ménagerie de Versailles, conçue à la manière d’une cour, selon le modèle d’un univers pacifié et maîtrisé (« un processus de civilisation »), auquel s’opposent le monde de la Fable, peuplé de sculptures de plomb dans le bosquet du Labyrinthe (représentant des bêtes vicieuses et belliqueuses ex). Des comportements animaux opposés auxquels on prête désormais attention.

Ainsi la ménagerie contribue à l’émergence d’une nouvelle sensibilité, en réaction à l’idée cartésienne de l’animal-machine que l’observation directe des animaux contredit.

A gauche Pieter Boel, Grue à aigrette, huile sur toile, 3e quart XVIIe (Paris Musée du Louvre). A droite : Manufacture des Gobelins, Tapisseries des mois et des Maisons royales (12 pièces), château de Mariemont, mois d’août

Importance du travail sur le vif à proximité des animaux pour capter les attitudes et les caractéristiques. Les beaux oiseaux occupent une place majeure (à l’imitation de la ménagerie de l’archiduc Albert à Bruxelles peinte par Brueghel), par exemple le casoar (arrivé à Versailles en 1664) – Pieter Boel, étude d’un casoar et d’une corneille blanche blanc, ou encore de grands oiseaux aquatiques, Pieter Boel, Grue à aigrette, ennoblie par sa couronne. Boel reconnaissable à ses aplats de couleur ocre-rouge pour montrer les spécificités anatomiques des animaux et les faire ressortir du fond ; possibilité de créer des effets de lumière à l’aide de la couleur. Ces peintres doivent constituer un répertoire de formes et de caractères destinées aux artistes de la manufacture royale des Gobelins. Des cartons pour les Tapisseries des mois et des Maisons royales (12 pièces), château de Mariemont, mois d’août : aigrette, faisan et porc-épic évoluent en liberté au premier plan, au service de la gloire du roi et du plaisir des spectateurs.

Mais l’artiste profite toujours de la nature pour développer un programme artistique original. L’animal est à la fois l’objet et le prétexte de l’art.

L’exemple le plus fameux est le premier peintre du roi, Charles Le Brun, qui fournit les modèles de composition de ces tapisseries et en dirige l’exécution aux Gobelins, poursuit une œuvre plus étonnante encore pour nous, en puisant dans ce corpus d’images animalières disponibles. XVIIe s : est le moment où la physiognomonie (en fait un faux-savoir, reposant sur la croyance en la relation analogique du psychisme et de la physionomie qui a débuté à la Renaissance) entre dans le domaine artistique.

À gauche :Pieter Boel, études d’ours. A droite : Charles le Brun, Huit yeux d’ours, trois têtes d’ours et deux têtes d’hommes leur ressemblant (Paris, Musée du Louvre)

Les études de Tête d’ours de Pieter Boel – des études tout à fait naturalistes — fournissent des modèles d’interprétation des passions humaines reposant sur l’analogie de l’homme et de l’animal, selon le présupposé d’une analogie entre les caractéristiques physiques et psychologiques des individus. L’ours est l’animal déchu auquel on fait une réputation de paresse. L’étrange homme à tête d’ours représente le naturel nonchalant. Et donc on bascule de la représentation naturaliste de l’animal au fantasme – pris très au sérieux — d’un être hybride, mi-homme mi-animal, type de la paresse.

Mais la ménagerie de Versailles n’intéresse plus après la mort de Louis XIV : elle a produit tous ses effets politiques et artistiques. Et la Révolution finit par chasser les derniers « animaux » occupant le palais : un satiriste traduit la chute de la monarchie en animalisant les corps royaux et signe sa désacralisation par l’analogie zoologique : Les animaux rares ou la translation de la ménagerie royale au Temple (vers 1792,gravure à l’eau-forte et aquatinte, Paris, Musée Carnavalet[7]) qui suffit à dire la bestialité de Louis XVI en dindon gras -un animal castré- la voracité de Marie-Antoinette en louve et les enfants en louveteaux.

Les animaux rares, La translation de la ménagerie royale au Temple, vers 1792, gravure à l’eau-forte et aquatinte (Paris, Musée Carnavalet )

Conclusion

Pour conclure en revenant à nos deux artistes rugissant Barye et Delacroix, ils partagent tous deux l’attrait pour la représentation de la cruauté et de la violence. En fait, l’animal identifié à cette férocité est le prétexte pour traduire l’animalité humaine et projeter sur l’animal la violence et les passions humaines.

Barye qu’on surnomme le « Michel-Ange de la ménagerie » est accusé par les membres de l’Institut après son triomphe de 1833 avec un plâtre représentant la lutte entre un lion et un serpent d’avoir pris « le jardin des Tuileries pour une ménagerie ».

Dans cette histoire de l’art au prisme des ménageries, deux dimensions pour nous frappent par leur absence. D’une part la dissimulation de l’encagement de l’animal qui constitue la réalité de la ménagerie. D’autre part l’absence d’inversion des points de vue où l’animal regarde l’homme et l’artiste qui l’observent, ou alors seulement, du moins au XVIII et au XIXe siècles, à travers les arts mineurs.

A gauche : Honoré Daumier, O qu’ils sont laids, Les orangs-outans, 1836, lithographie colorée à la main A droite : Jean-Jacques Grandville, vignette, pour Scènes de la vie privée et publique des animaux, étude de mœurs contemporaines, 1840-1842, avec la collaboration d’écrivains (dont Balzac).

En revanche, c’est la considération éthique qui prendra le pas dans l’art contemporain pour interroger la recentrer autrement l’art sur l’animal.

A gauche : Otto Dill, Tiger im Käfig, v. 1928, Munich. A droite : Gilles Aillaud, Lions en cage, 1972.

[1] Cité notamment par Thierry Laugée, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075675/document

E. Delacroix, Lettre à Antoine-Louis Barye, Correspondance générale, I, p. 225. Th. Laugée souligne qu’on ne connaît aucun dessin de l’un ou de l’autre artiste qui renvoie à ce lion en particulier. La lettre célèbre est conservée dans le fonds d’archives Barye, récemment acquises par l’INHA. Une autre datation de ce billet pourrait être 1829 ou 1837, moment ou d’autres lions, dessinés par Delacroix, sont morts à la ménagerie.

[2] « Mais d’après quel plâtre Puget a-t-il sculpté le lion dévorant qui déchire les muscles de Milon de Crotone ? Artistes, poètes, écrivains, si vous copiez toujours, on ne vous copiera jamais. Voulez-vous être originaux, et fixer l’admiration de la postérité sur vos ouvrages ? N’en cherchez les modèles que dans la nature. »

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96690778/f22.item.texteImage

Bernardin de Saint Pierre, Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au Jardin National des Plantes de Paris, p. 14

[3] Les animaux y sont assez immobiles pour être dessinés puisque ce sont des animaux tenus enfermés dans un espace exigu. On ouvre d’abord une ménagerie provisoire de 58 animaux (mammifères et oiseaux[3]), puis on la transforme en ménagerie pérenne en 1804.

[4] Daniel Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Champs-Flammarion, p. 129.

[5] Catal. Les animaux du roi, dir. N. Milovanovic et A.Maral , p. 13.

[6] Château de Versailles, oct 2021- février 2022- commissariat N. Milovanovic et A.Maral.

[7] Citée dans Hommeanimal, Laurent Baridon, Martial Guédron, « L’homme au miroir de l’animal », p. 26, catalogue d’exposition, Musées de Strasbourg, Adam Biro, 2004

Les objet sont-ils objectifs ? Sever Martinot-Lagarde. 5-12-22

Introduction

Avant d’en venir au sujet de cette conférence, c’est-à-dire le rôles des objets dans la dramaturgie, je ferai un petit détour par la philosophie médiévale et la question du langage. Au début du XIVe s, le philosophe franciscain Guillaume d’Ockham soutient la thèse, que nous appelons « nominaliste », selon laquelle les concepts abstraits universaux, tels que « humanité », « beauté », « justice » ne sont que des termes conventionnels qui ne renvoient à aucune entité réelle. Si « mourir » est un événement bien attesté dans la vie humaine, « la mort », en soi, n’existe pas. Ce n’est qu’un mot. Autrement dit, le langage, en formant des noms pour désigner des idées abstraites, nous trompe en nous faisant imaginer des êtres purement illusoires. Parler de la mort nous conduit à nous représenter une chose terrifiante, qui prend par exemple la forme d’un squelette malveillant, armé d’une grande faux. Le langage donc nous trompe et nous fait croire en des chimères. Le langage est source d’illusion. D’une certaine manière les mots sont comme des billets de banques dont la valeur, théoriquement, devrait renvoyer à une somme équivalente en lingots d’or conservée dans les coffre de la banque centrale. Or, de même qu’il est très facile de faire tourner la planche à billets et de produire des bouts de papier qui ne renvoient à aucune espèce sonnante et trébuchante. Le langage produit également une inflation de mots, qui peuvent être détachés de toute référant réel. Certains mots donc, sont de la fausse monnaie.

Pour élargir cette question de la validité du langage, on voit bien que le problème est qu’il permet de dire ce qui n’est pas comme si cela était, de faire exister dans notre esprit des choses qui n’existent pas dans la réalité. Pour le dire plus simplement, le langage peut-être la source de deux formes d’illusion: l’erreur, si l’illusion est involontaire ; ou le mensonge, si l’illusion est créée intentionnellement.

Au XVIIIe s, un savant imaginaire, rencontré par Gulliver lors de sa visite de l’Académie de Lagado , propose une solution radicale pour remédier à ce problème : il suffit de supprimer le langage et de s’exprimer en montrant les choses elles-mêmes que l’on sortirait de sa proche ou d’un grand sac à dos :

« L’autre allait plus loin, et proposait une manière d’abolir tous les mots, en sorte qu’on raisonnerait sans parler ; ce qui serait très-favorable à la poitrine, parce qu’il est clair qu’à force de parler les poumons s’usent et la santé s’altère. L’expédient qu’il trouvait était de porter sur soi toutes les choses dont on voudrait s’entretenir. Ce nouveau système, dit-on, aurait été suivi, si les femmes ne s’y fussent opposées. Plusieurs esprits supérieurs de cette académie ne laissaient pas néanmoins de se conformer à cette manière d’exprimer les choses par les choses mêmes, ce qui n’était embarrassant pour eux /, que lorsqu’ils avaient à parler de plusieurs sujets différents ; alors il fallait apporter sur leur dos des fardeaux énormes, à moins qu’ils n’eussent un ou deux valets bien forts pour s’épargner cette peine : ils prétendaient que, si ce système avait lieu, toutes les nations pourraient facilement s’entendre (ce qui serait d’une grande commodité), et qu’on ne perdrait plus le temps à apprendre des langues étrangères. » (Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver, « Voyage à Laputa, aux Balnibarbes etc. », chapitre V, visite de l’Académie de Lagado)

Certes la méthode est un peu encombrante, car il est peu commode de sortir une baleine de sa poche pour parler de baleine mais elle a l’avantage de supprimer l’erreur et le mensonge. « Les choses ne mentent pas » pourrait-on dire, en pastichant Philippe Pétain.

Il se trouve que cette question du rapport entre les mots et les choses est au cœur de la théâtralité, puisque le théâtre, comme chacun sait, met en scène des mots, mais aussi des acteurs en chair et en os qui évoluent sur la scène en manipulant des objets. Comment donc le théâtre pense-t-il le rapport des mots et des choses ?

I- L’illusion des mots, le poids des objets

Il semble d’abord que le théâtre a toujours donné raison, par avance, aux académiciens de Lagado. Le théâtre n’a eu de cesse de démontrer la facticité des mots : comme le dit Hamlet : « Words, words, words ». Dans La Nuit des Rois (acte III, sc 1) de Shakespeare, le bouffon Feste déclare qu’il n’est pas le fou de Lady Olivia, mais son « corrupteur de mots » car dit-il « une phrase n’est qu’un gant de chevreau pour un esprit agile », un gant que l’on peut retourner sens dessus dessous. Dans L’Illusion comique de Corneille (II, 3), Isabelle réplique à un amoureux éconduit qui la pourchasse de ses serments d’amours plaintifs et de s es reproches :

« Nous donnons bien souvent de divers noms aux choses,

Des épines pour moi vous les nommez des roses,

Ce que vous appelez service, affection

Je l’appelle supplice et persécution. »

Si au départ ces vers d’Isabelle ne semblent désigner que la diversité des points de vue, très vite, Adraste, s’entêtant à déclarer qu’Isabelle ne peut qu’être flattée de ses avances, corrompt sciemment le langage en lui faisant dire le contraire de la vérité : il nomme volontairement « roses » ce qu’il sait n’être qu’« épines ».

Le théâtre souvent illustre cette tromperie des mots. L’erreur peut être involontaire, comme dans le cas du quiproquo où un même mot est compris de façon radicalement différente par les personnages qui croient pourtant parler de la même chose. Le procédé est connu, mais je ne résiste pas à l’envie vous montrer un passage célèbre de L’Ecole des femmes, où vous reconnaîtrez une célèbre actrice à ses débuts : Isabelle Adjani face à Bernard Blier dans L’Ecole des femmes, film de Raymond Rouleau, https://www.cyrano.education/content/lecole-des-femmes-42994, de 31.43 à 32.26.

Les mots sont aussi le véhicule du mensonge le plus élémentaire : dans l’Electre de Sophocle, le Pédagogue trompe Clytemnestre et tout le palais de Mycènes en racontant la mort d’Oreste, avec beaucoup de détails réalistes qui donnent l’apparence de la vérité à son récit, alors que tout y est faux.

Le cas du langage à double entente illustre de façon plus subtile la corruption des mots : toujours dans Electre, lors de la scène finale, le cadavre de Clytemnestre assassinée est exposé devant tous, mais voilé. Egisthe s’approche du corps qu’il croit être celui d’Oreste et il interroge brutalement Electre. Celle-si répond alors à l’amant de sa mère de façon apparemment soumise mais ironiquement tragique, puisqu’elle lui annonce à mots couverts qu’il va bientôt être assassiné à son tour. Projection d’Electre, mise en scène d’Antoine Vitez, réalisation Hugo Santiago, 1986, DVD Trois fois Electre, La Maison d’à côté, Imec, INA Editions, de 1.33.21 à 1.33.41 :

Egisthe : Qui de vous sait où se trouvent ces étrangers de Phocide qui sont venus annoncer qu’Oreste est mort dans un accident de char ? Réponds-moi. Oui, toi qui faisais l’effrontée autrefois. J’imagine que la chose t’intéresse, que tu sais cela.

Electre : Oui, je sais tout. Comment faire autrement ? C’est ce que j’ai de plus cher au monde.

Egisthe : Eh bien où sont-ils ces étrangers, enseigne-moi ?

Electre : Dans la maison, ils ont été reçus en amis.

Egisthe : Ils ont vraiment annoncé la mort d’Oreste ?

Electre : Non, ils l’ont prouvée, autrement que par des mots.

Egisthe : Alors je peux en être sûr ?

Electre : Tu peux même voir, mais c’est un pénible spectacle.

(Sophocle, Electre, exodos, traduction d’Antoine Vitez)

De façon plus perverse encore, Iago trompe Othello en ne lui disant que la plus stricte vérité :

« Oh prenez garde monseigneur, à la jalousie ! C’est le monstre aux yeux verts qui produit l’aliment dont il se nourrit ! Ce cocu vit en joie qui, certain de son sort, n’aime pas celle qui le trompe ; mais, oh ! Quelles damnées minutes il compte, celui qui raffole, mais doute, celui qui soupçonne, mais aime éperdument ! » (traduction François-Victor Hugo)

C’est en effet en lui peignant les effets néfastes et bien réels de la jalousie que Iago distille dans l’esprit d’Othello l’idée que Desdémone pourrait lui être infidèle. Il le rend jaloux en le mettant en garde contre la jalousie !

On voit donc bien que le langage est source d’illusion, qu’il s’agisse d’erreur involontaire ou de tromperie caractérisée. Le langage au théâtre se trouve donc souvent décrédibilisé. Ainsi, dans la comédie de Corneille, Le Menteur, le héros est un mythomane qui s’enferre tellement dans ses mensonges, qu’à la fin plus personne ne veut le croire, même quand il dit la vérité.

La solution passera donc par les objets, dont la matérialité apporte une preuve concrète et un témoignage irréfutable de la vérité. Ainsi dans la scène de reconnaissance, théorisée par Aristote, il faut le plus souvent recourir à un objet pour mettre fin à l’illusion. Dans Electre, toujours, lorsqu’Oreste révèle sa vraie identité à sa sœur, il doit exhiber sous ses yeux le sceau d’Agamemnon pour qu’elle accepte enfin de le croire : « Regarde cette bague de notre père, et tu sauras si je dis vrai ». C’est la première d’une longue série d’interjections (« oh ! mais c’est la croix de ma mère ! ») qui permettront de mettre fin commodément aux intrigues les plus complexes, des comédies de Molière jusqu’aux meilleurs mélodrames du XIXe s. « Hélas ! À voir ce bracelet, c’est ma fille que je perdis à l’âge que vous dites », s’écrie Argante reconnaissant Zerbinette pour sa fille à la fin des Fourberies de Scapin.

II- Les objets nous trompent

Pourtant les objets eux-aussi peuvent être trompeurs. Tout comme les mots, les objets sont d’abord source d’erreur involontaire et de quiproquo : dans la tragique histoire de Pyrame et Thisbé, que Shakespeare met en scène de façon parodique dans Le Songe d’une nuit d’été, les deux amants séparés par l’hostilité de leurs familles s’enfuient de chez eux et se donnent rendez-vous dans une clairière. Thisbé arrive en premier, mais se retrouve nez à nez avec un lion. Dans sa fuite elle laisse tomber son écharpe que le lion déchiquette à belles dents avant de quitter la place. A son arrivée, Pyrame trouve l’écharpe déchirée. Il imagine aussitôt Thisbé morte et il se suicide. Lorsque Thisbé revient sur ses pas, il ne lui reste plus qu’à se se suicider à son tour. Dans Roméo et Juliette, l’écharpe est remplacée par un somnifère qui donne à Juliette l’apparence de la mort, et par une lettre qui devait prévenir Roméo et qui arrive trop tard.

Les objets peuvent aussi mentir sciemment ou être manipulés : c’est ainsi que le Pédagogue et Oreste, dans Electre, appuient le récit mensonger de la mort d’Oreste en produisant une urne funéraire censée contenir les cendres du fils d’Agamemnon. De même Iago apporte à Othello la preuve ultime, mais trompeuse, de l’infidélité de Desdémone, en dérobant à cette dernière un mouchoir qui se retrouve comme par hasard entre les mains de Cassio. Bref, si Electre avait été baroque, elle se serait méfiée du sceau d’Agamemnon brandi par Oreste : si une urne pouvait lui mentir, pourquoi une bague serait-elle moins douteuse ?

Les objets ne mentent pas, disions-nous ? C’est donc une illusion dont nous devons nous débarrasser. Leur matérialité est trompeuse, et leur prétendue objectivité dissimule mal le fait que les objets sont profondément subjectifs.

III Les objets sont subjectifs

Dans une conférence intitulée « Sémantique de l’objet » (1964), Roland Barthes explique qu’ « il y a toujours un sens qui déborde l’usage de l’objet ». En effet la signification d’une Rolex ne se limite pas à son usage qui est de donner l’heure. La Rolex est surtout un signe qui sert à transmettre un message : c’est un moyen pour son possesseur d’affirmer sa richesse et sa réussite sociale. De même au théâtre, il y a toujours de l’humain qui déborde de l’objet.

Les objets au théâtre caractérisent leur possesseur, mieux qu’une longue description romanesque ne pourrait le faire. Ainsi dans Mademoiselle Julie de Strindberg, le fait que le valet Jean ne boive que du vin de Bourgogne, nous renseigne sur ses prétentions à l’élévation sociale, tandis que le fait que l’aristocrate Julie déclare préférer la bière, nous renseigne sur son désir de « faire peuple » et sa fascination trouble pour la déchéance sociale. Plus spectaculaire encore, au dénouement de la pièce, Jean prévoit de s’enfuir en enlevant Julie, avec qui il a couché ; mais il suffit d’un coup de sonnette et de la vue des bottes de Monsieur, le père de Julie, pour que le valet soit renvoyé à sa condition d’esclave et se retrouve soudain paralysé. L’objet métonymique (les bottes) s’est substitué au personnage absent: Monsieur.

On pense ici au tableau de Van Gogh représentant une paire de chaussures. Ces chaussures ont fait couler beaucoup d’encre philosophique depuis Heidegger jusqu’à Derrida, mais toutes ces interprétations pointent le fait que le pathétique soulevé par la peinture vient de ce qu’elles nous font imaginer de la vie du possesseur de ces chaussures, à la fois absent du tableau et omniprésent.

De la même façon dans Les Paravents de Jean Genet, le colon Sir Harold surveille ses ouvriers algériens dans un champ. Toutefois pour continuer à exercer la terreur sur ses ouvriers et s’épargner la peine de les surveiller, il lui suffit de la présence de son gant :

« Habib : Vous partez déjà, Sir Harold ?

Voix de Sir Harold, de la coulisse : Pas tout à fait. Mon gant vous gardera.

Un merveilleux gant de pécari jaune arrive, jeté de la coulisse. Il reste comme suspendu dans l’air, au milieu de la scène.

Quoi de mieux que les bottes du maître ou son gant, symboles de la sa puissance et de sa violence, pour dire l’aliénation de l’esclave.

De même dans Les Bonnes de Jean Genet, Solange et Claire n’ont besoin que des robes de Madame, d’une sonnette et d’un gant de cuisine, pour se livrer avec délice et terreur aux jeux sadomasochistes de la domination et de la soumission, de l’orgueil et de l’humiliation. Il y a toujours de l’humain qui déborde de l’objet, particulièrement parce que les objets sont des surfaces sur lesquels nous projetons nos angoisses :

« Claire : Tu sais ce que je veux dire. Tu sais bien que les objets nous abandonnent.

Solange : Les objets ne s’occupent pas de nous.

Claire : Ils ne font que cela. Ils nous trahissent. Et il faut que nous soyons de bien grands coupables pour qu’ils nous accusent avec un tel acharnement. »

Conclusion qui n’en finit pas

Il semble donc que nous ayons à conclure tragiquement que tout nous trompe, tout nous ment, tout nous angoisse… Les objets ne sont pas plus objectifs, ni plus certains, que les paroles et nous devons adopter la leçon du scepticisme selon laquelle l’homme ne peut probablement pas atteindre la vérité. Il ne nous reste plus qu’à accepter le doute universel, notre incapacité à démêler le vrai du faux, et dire avec Montaigne : « Que sais-je ? », avec Calderón que « la vie est un songe », ou avec Shakespeare que le monde entier n’est qu’une scène de théâtre.

Toutefois, pour terminer sur une petite note d’espoir, ne pourrait-on penser que la vérité peut surgir, même du fond de la tromperie et de l’illusion ?

Dans Les Fausses confidences (1637), Marivaux renouvelle brillamment cette dialectique de l’illusion et de la vérité. Dans cette pièce, le valet Dubois manipule la riche veuve Araminte pour qu’elle tombe amoureuse de Dorante. Dorante, qui était auparavant le maître de Dubois, est un jeune homme de bonne famille ruiné. Il entre au service d’Araminte, dont il est amoureux, en qualité d’intendant pour se rapprocher d’elle. En vérité, Dubois n’a pas grand chose à faire pour qu’Araminte tombe amoureuse de Dorante, car dès le premier coup d’œil, Araminte est charmée par son nouvel intendant. Pourtant les machinations de Dubois sont nécessaires, car Araminte ne peut se permettre d’être amoureuse de son employé. Les conventions sociales de l’époque empêchent une telle transgression des barrières de classe. Il faudra donc beaucoup de ruse à Dubois pour obliger Araminte à cesser de se mentir à elle-même et accepter qu’elle aime Dorante. En digne héritier de Iago, Dubois manipule Araminte en ne lui disant que la vérité. Dès le départ, il lui annonce que son nouvel intendant est amoureux d’elle et il lui rappelle qu’elle se doit de le renvoyer sur le champ. Les « confidences » de la pièce ne sont donc pas « fausses » et trompeuses dans leur contenu, mais dans leurs intentions.

Araminte trouve toujours des prétextes pour garder son bel employé, et il faut donc que Dubois mette en place de subtiles machinations afin de rendre public l’amour de Dorante pour Araminte et forcer Araminte à voir clair en elle-même. C’est en effet le regard que les autres portent sur elle qui lui offre le miroir révélateur dont elle a besoin. Car c’est en se disant que les autres risquent de penser qu’elle est amoureuse, qu’elle prend conscience qu’en effet, elle est amoureuse :

« Araminte à Dorante: Vous donner mon portrait ! Songez que ce serait avouer que je vous aime !

Dorante : Que vous m’aimez, Madame ! Quelle idée ! Qui pourrait se l’imaginer ?

Araminte, d’un ton vif et naif : Et voilà pourtant ce qui m’arrive. »

Pour manipuler Araminte, Dubois a recours à deux objets : un portrait et une lettre prétendument écrite par Dorante et en réalité forgée de toutes pièces. Ces deux objets tombent comme par hasard entre les mains de qui il ne faut pas (des gens indiscrets qui en font grand bruit). Donc apparemment ils sont manipulés maladroitement, mais en réalité ils ont été manipulés avec beaucoup d’adresse puisqu’ils arrivent précisément entre les mains de ceux que visaient Dubois, tout en ayant l’air d’y être arrivé par un malencontreux hasard. Ces objets révèlent donc à toute la maisonnée l’amour de l’intendant pour sa maîtresse et la complaisance de cette dernière, qui se décide enfin à l’épouser.

J’avais commencé cet exposé par une digression philosophique, je conclurai par trois équations mathématiques :

Nous avons vu que dans la tradition théâtrale :

un vrai objet + manipulé de façon maladroite = illusion

(par ex. la lettre de Juliette qui arrive trop tard)

ou un vrai objet + manipulé avec des intentions trompeuses = illusion

(par ex le mouchoir de Desdémone.

Chez Marivaux

un faux objet + manipulé avec des intentions trompeuses = vérité

(c’est la fausse lettre de Dorante)

Donc, du fond même du mensonge et de la subjectivité des objets, peut surgir la vérité la plus objective! Ce qui sépare Marivaux de Shakespeare, c’est bien sûr Descartes, c’est-à-dire la confiance retrouvée dans les pouvoirs de la raison pour nous permettre d’atteindre la vérité, mais aussi l’idée que la certitude doit surgir du fond même du doute systématique et de la prise de conscience de nos illusions.

La physique du sable. 29-11-22. Abdelhak Bakkali.

Sur la Chapelle des Mages du palais de Cosme l’Ancien de Médicis, à Florence. 22.11-22

Sur la Chapelle des Mages du palais de Cosme l’Ancien de Médicis, à Florence.

Philippe Ruiz

Entre 1449 et 1459 (dates communément admises), le peintre Benozzo Gozzoli réalise pour le maître de Florence, Cosimo dei Medici, un programme iconographique peint à fresque sur les murs de la chapelle familiale du palais tout juste sorti de terre.

Nous savons qu’en 1459, très fier du résultat, Cosimo fait les honneurs de sa chapelle toute neuve au jeune Galeazzo Maria Sforza, fils du seigneur de Milan, ainsi qu’au pape Pie II, un Siennois humaniste érudit ; la crème de l‘élite de cette Italie du second XVe siècle.

Le thème de ce décor peint à même les murs : le cortège des Mages venus adorer l’Enfant Jésus, dont la nativité est représentée sur un retable de Filippo Lippi (ou plus certainement une copie). Cette œuvre de Lippi suffirait à faire de la chapelle un endroit exceptionnel, mais on en vient presque à l’oublier tant l’oeil est attiré par le chatoiement des étoffes précieuses, l’abondance des personnages, le pittoresque des animaux, des végétaux, des paysages, en une explosion de couleurs contenues dans des formes délicates.

Le style de Gozzoli n’est pourtant pas spécialement novateur (on parle à son sujet de « gothique international », ce qui devrait le faire disparaître derrière la force d’innovation, la douce sensualité, la maîtrise de l’espace de Lippi).

Et il n’en demeure pas moins que son Cortège des Mages happe le regard, fascine, ravit les millions de visiteurs qui passent par ce tout petit oratoire et qui mettent bien tout le reste du parcours dans le palais à encaisser cette overdose de couleurs, de beau seigneurs chamarrés, d’animaux rares et magnifiques, d’expressions énigmatiques.

On perçoit confusément qu’il y a tant à comprendre dans ces quelques mètres carrés, qu’on a forcément « manqué » quelque chose. L’invitation à aller plus ultra, comme l’Ulysse de Dante, est évidente, encore faut-il savoir quel chemin emprunter.

Essayons d’en éclairer quelques jalons.

Gozzoli accomplit tout d’abord une narration picturale facilement accessible à tout Occidental du XVe siècle. L’épisode de l’adoration des Mages, au début des évangiles synoptiques, est très connu de tous les fidèles, les moins dégrossis compris. Et il n’y a rien d’extraordinaire dans l’iconographie retenue par le peintre : les mages sont de grands seigneurs, des « rois », leur cortège est surabondant, les présents sont somptueux, les animaux souvent exotiques. Entre les affres de la recherche d’un coin d’étable où accoucher et l’horreur de la fuite en Egypte et du massacre des Innocents, un moment de rêve. Gozzoli y ajoute, un peu cuistre, quelques grands classiques de cette peinture gothique de la fin du moyen-âge : trois Mages pour représenter les trois âges de la vie, une nature qui illustre les quatre saisons, une faune qui vient des trois parties du monde (Europe, Asie, Afrique). Cela, tout un chacun peut le percevoir avec la culture commune des Occidentaux de ce temps. C’est déjà un peu dense, mais tout le monde suit.

Il faut être un Florentin du Quattrocento pour saisir un autre niveau de narration. En 1439, une récurrence de la peste oblige les évêques italiens, les légats du Pape et les membres de la délégation byzantine, parmi lesquels l’empereur lui-même et le patriarche de Constantinople, à quitter Ferrare, dans la plaine du Pô. Ce concile avait pour but de refaire l’union entre Grecs et Latins devant la menace d’une imminente conquête de la seconde Rome par les Turcs ottomans. Le pape parvient à négocier la promesse d’une croisade de secours contre la réunification des Eglises.

Fuyant Ferrare, les pères conciliaires acceptent l’hospitalité que Cosimo, maître de la ville depuis 1434, s’est empressé de leur offrir. C’est pour lui une heure de gloire, la consécration de sa réussite personnelle comme la validation de ses talents de diplomate. Il rend un énorme service au pape (dont il est aussi le banquier…), à la chrétienté, à l’humanité. Ce concile est un moment important de notre histoire culturelle, mettant en contact rapproché et durable intellectuels grecs et humanistes italiens ; mais quant à son objet initial, c’est un échec. Les Constantinopolitains n’acceptent pas la tutelle romaine induite par les canons du concile ; Le sac de leur ville par les Vénitiens en 1204 ne passe toujours pas… Ce que Cosimo veut retenir de l’évènement, c’est le luxe du cortège, le déploiement de faste déployé par l’ambassade byzantine (inversement proportionnel aux réels moyens de ces Byzantins au bord de l’abîme). Et c’est bien cela que rend Gozzoli : le Basileus Jean (l’homme mûr sur un étalon noir), le patriarche Joseph (le vieillard sur une mûle) et leur suite. Un moment de l’histoire récente de Florence, qui se superpose à l’Histoire Sainte originelle. L’orgueil urbain des Florentins s’en trouve grandement flatté.

Reste que le dernier Mage ne colle pas vraiment avec la composition de l’ambassade grecque. Les Florentins qui fréquentent quelque peu le cercle du pouvoir médicéen sont, eux, capables de dire qui est ce beau jeune homme. Cosimo a deux petits-fils, Laurent (futur maître de la ville, poète licencieux, mécène fastueux) et Julien, assassiné quelques années plus tard lors de la conjuration des Pazzi. Julien est aussi beau et blond que Laurent est brun et laid. Et s’il est à la place du dernier mage, c’est parce qu’il permet à Gozzoli de superposer un troisième récit aux deux premiers. Les choses se compliquent quelque peu.

Derrière le dernier Mage, un peu jeune pour l’histoire, se trouve une foule de personnages, massés en une cavalcade compacte, sur au moins quatre rangs. Et les Florentins de l’élite (ou les membres de la famille, laquais et soubrettes compris) mettent facilement un nom sur tous ces visages. Cosimo lui-même, sur un âne roussin, et dont la position des mains constitue une manière de coming out. A cette époque, la profession de banquier n’a pas bonne réputation, et l’argent salit ceux qui le manipulent. Il est très délicat de montrer trop ostensiblement sa richesse, sauf à être de sang royal ou princier. Et cette mesure dans l’expression de la réussite se retrouve jusque dans l’austère majesté du palais que Cosimo fait édifier par Michelozzo di Bartolomeo. Majestueux mais sobre ; la puissance sans le luxe. C’est le code des parvenus de ce temps : pas de bling bling.

Dans la chapelle en revanche on peut se lâcher ; c’est, avec le studiolo du maître, le lieu le plus intime du palais. Le cercle de famille y a sa place, on est entre soi. C’est ici que Cosimo peut se faire représenter comme un manieur d’argent : en train de compter… avec ses doigts. C’est obscène, mais c’est la réalité que connaissent tous les Medici.

Et c’est aussi dans la foule des familiers qui se presse derrière lui qu’on aperçoit un visage juvénile, au regard pourtant acéré, et qui accroche l’oeil du visiteur. Gozzoli signe deux fois son œuvre ; par l’auto-portrait de trois-quart, tourné vers l’extérieur, auquel vont nous habituer nombre de peintres de l’âge moderne (mais ici c’est peut-être une première). Et par ce flamboyant bonnet écarlate, à la base duquel, pour que tous comprennent, il a écrit ; OPUS BENOTII (c’est Benozzo qui l’a fait). Le lien entre le commanditaire de l’oeuvre et l’artiste est très explicitement mis en scène. On connaît des peintures religieuses où celui qui paie le tableau se fait représenter en prière aux pieds de la Vierge ou de la Croix. L’inclusion de toute la famille Medici dans le cortège, ainsi que la représentation du lien entre l’artiste et son mécène, cela est en revanche très nouveau. Et dit beaucoup d’une relation qui devient classique et décisive dans la production artistique de la Renaissance européenne.

Chiara Frugoni, qui par un hasard presque miraculeux avait accompagné le groupe de mes étudiants lors de ma première visite à la Chapelle des Mages nous avait dit avant de nous faire entrer : « il faut voir ces fresques avec l’oeil d’un enfant, et les comprendre avec la tête d’un Machiavel. »

Bibliographie :

– Richard Turner, La Renaissance à Florence, Flammarion, Paris, 1997.

– Cristina Acidini Luchinat (dir.), Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Electa, Milano, 1993.

La bêtise, son territoire, ses ruses, son génie. Maryse Palévody. 16-11-22

La bêtise, son territoire, ses ruses, son génie.

Maryse Palévody

Qu’est-ce que la bêtise ? ou plutôt, comme se le demande Robert Musil : « Qu’est-ce au juste que la bêtise ? » (Robert Musil, conférence à Vienne en mars 1937, De la bêtise). Car on sait reconnaître la bêtise, à coup sûr, mais peut-on au juste la définir ?

Michel Audiard dans La Grande Sauterelle de Georges Lautner, 1967, n’y va pas par quatre chemins :

« C’que tu peux être con. T’es même pas con t’es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve t’as même pas de cerveau, et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents… »

Le Grand Robert, lui, parle de défaut d’intelligence et de jugement ; d’action ou de parole sotte ou maladroite ; d’absence de mobilité d’esprit. Les contraires sont, sans surprise, l’intelligence, l’esprit, la finesse, le bon sens ; mais aussi l’adaptation, la curiosité, la tolérance.

Le Littré nous dit que le mot « bêtise » est récent ; autrefois (XVe-XVIe s.), on disait besterie.

Être bête, c’est donc faire la bête, comme en témoignent certaines expressions (« bête à manger du foin ») ; l’âne, l’oie, arrivant en tête du bestiaire de la bêtise. Dès le moyen-âge, le mot bête s’applique métaphoriquement à l’homme pour évoquer son caractère instinctif, irrationnel, dominé par la physiologie. Montaigne, Pascal par exemple, opposent deux attitudes, toutes deux dangereuses, « faire l’ange » ou « faire la bête ». La « bête humaine » qui désigne le personnage de Jacques Lantier, assassin compulsif, dans le roman éponyme de Zola, dit assez la dérivation sémantique du mot « bête » vers la cruauté, l’acharnement, la voracité.

Ces acceptions affleurent donc dans le mot bêtise, qui ne peut être limité à un sens bon enfant, notamment quand il est employé au pluriel : faire ou dire des bêtises. Cette bêtise accidentelle et vénielle ne nous intéressera pas ici, ni même un emploi condescendant ou euphémistique du terme :

“… faisons cette bêtise,

L’amour, et livrons-nous naïvement à Dieu.”

HUGO, La Légende des siècles, t. 4, 1877, p. 846.

Non, bien plus fascinante est la bêtise crasse, consubstantielle à l’individu, et lorsqu’elle persévère dans son être. Cf. Le Guignolo de Georges Lautner, 1980, dialogue J. Audiard :

« – Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ?

– Non.

– Un voleur, de temps en temps, ça se repose. »

Entendons-nous bien, analyser les fondements et les manifestations éclatantes de la bêtise est faussement un projet réjouissant, comme si l’exposé avait une vertu prophylactique : analyser la bêtise, serait la considérer à bonne distance, et s’en immuniser, une sorte de « geste barrière » de l’intelligence satisfaite. Parler de la bêtise dans ce temple de l’intelligence, en connivence avec son auditoire, c’est prendre le risque de la regarder de haut, dans une pernicieuse stratégie du décalage, et manquer son but par orgueil. La bêtise est d’évidence, comme le bon sens chez Descartes, « la chose du monde la mieux partagée. » Il convient donc de ne se situer ni au-dessus ni à côté de son sujet.

Bêtes à pleurer

Dans les Fables de La Fontaine, certains animaux ou certains hommes, bêtes comme leurs pieds, commettent d’irréparables boulettes faute d’avoir la tête bien faite : tel ours pour chasser une mouche sur le nez d’un jardinier s’arme d’un pavé et lui fracasse la tête, tel paysan éventre la poule qui lui donne chaque jour un œuf en or, tel volatile sur un arbre perché, pour son péché mignon de flatteries, laisse choir son alléchant fromage. L’avarice, la vanité, et tous les autres péchés capitaux sont solubles dans la bêtise qui sanctionne l’universelle dupe qui n’a plus que ses yeux pour pleurer.

Aux XVIIe et XVIIIe s. le péché capital est la bêtise sociale de celui qui se donne en ridicule en société. Molière nous en a donné un fameux exemple avec le personnage du « trois fois sot » Trissotin dans Les Femmes savantes. Typiquement ce lourdaud n’a pas d’intelligence sociale, il est le contraire du bel esprit de salon. Plus tard, Rousseau dit de lui-même qu’il est « bête » en société, parce qu’il ne sait pas quoi dire.

Flaubert dans l’un de ses Trois contes, Un cœur simple, invente le personnage de la servante Félicité qui est sotte, crédule, mais sa simplicité est sans malice. Sa bêtise est passive, elle pourrait progresser : lorsqu’elle cherche la maison où habite son neveu Victor à Cuba, elle est déçue de ne pas la voir sur les cartes que lui montre un avocat :

« Il avait un beau sourire de cuistre devant l’ahurissement de Félicité […] Une candeur pareille excitait sa joie. »

Mais il suffirait qu’il lui explique. Sa bêtise à elle est pardonnable et amendable ; elle est simple mais récupérable ! C’est le savant ici qui est bête et méchant, on y reviendra…

Flaubert a de la sympathie pour la pauvre Félicité, et pour cause. Sartre dans la somme qu’il consacre à Flaubert, L’Idiot de la famille, relate une anecdote familiale touchant le jeune Gustave :

« Ma grand-mère [c’est la nièce de Flaubert qui parle] m’a raconté qu’il restait de longues heures un doigt dans sa bouche, absorbé, l’air presque bête. »

Il paraît même qu’un vieux domestique le faisait tourner chèvre en lui disant : « va voir… À la cuisine si j’y suis. »

On peut avoir de l’indulgence par rapport à cette forme de bêtise qui ne pense pas à mal, qui peut néanmoins devenir nuisible, parce qu’elle est influençable. En revanche, la bêtise est irrécupérable et impardonnable quand elle s’obstine.

« La bêtise est quelque chose d’inébranlable […] Elle est de la nature du granit, dure et résistante » (Flaubert, Correspondance)

Typiquement, Molière présente des personnages dont l’obstination, le comportement répétitif, les tics gestuels et linguistiques, nous les font apparaître bêtes (ex. Harpagon : « Hélas ! Mon pauvre argent ! »). Leur persévérance, dans l’erreur et l’aveuglement, est comique, parce que nous y voyons leur incapacité d’adaptation. La force d’inertie qui se dégage de leur fonctionnement mécanique est d’ailleurs pour Bergson (Le Rire) l’un des ressorts essentiels du rire, avec la célèbre formule : « de la mécanique plaquée sur du vivant ».

La bêtise est butée, figée dans ses certitudes, son conservatisme ; elle est douée d’une puissance d’enlisement qui ne laisse pas de possibilité de l’ébranler, de la retourner. Le problème avec la bêtise n’est pas tant les erreurs qu’elle véhicule, mais le fait que l’imbécile est tout à fait assuré des inepties qu’il profère. Flaubert propose, entre autres, dans son Dictionnaire des idées reçues, la définition suivante :

« Bossus. Ont beaucoup d’esprit. — Sont très recherchés des femmes lascives. »

Ce n’est pas tant la fausseté de cet énoncé qu’il faut réfuter (pourquoi d’ailleurs les bossus n’auraient-ils pas effectivement beaucoup d’esprit ? quant à la deuxième proposition, je n’ai pas d’avis…), mais bien plutôt ce qui en fait une idée reçue et non discutée, son évidence convenue. Le contraire de la bêtise n’est pas l’intelligence (c’est tout de même mieux s’il y en a), mais le doute, la prudence de la pensée. Montaigne dans ses Essais, III, 8, « De l’art de conférer » disait bien :

« L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise. »

Ou encore le grand Barthes (dont seule la mort fut bête), colloque de Cerisy, 1977 :

« La bêtise n’est pas liée à l’erreur. Toujours triomphante (impossible à vaincre), son triomphe relève d’une force énigmatique : c’est l’être-là tout nu, dans sa splendeur. D’où une terreur et une fascination, celle du cadavre […]. Donc elle est là, obtuse comme la Mort. »

Dans cet éthos du crétin ou de l’idiote satisfaits, contents de soi, se glisse le stéréotype du bourgeois, modèle inépuisable de la bêtise en littérature. Flaubert n’a de cesse de stigmatiser cette boursouflure de la bêtise humaine, qu’il remarque notamment comme un effet indésirable du tourisme de masse naissant en Egypte, comme ici ce rituel idiot qui consiste à laisser sa marque sur les monuments :

« A Alexandrie, un certain Thomson, de Sunderland, a sur la colonne de Pompée écrit son nom en lettres de six pieds de haut. Cela se lit à un quart de lieu de distance. Il n’y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thomson, et par conséquent sans penser à Thomson. Ce crétin s’est incorporé au monument et se perpétue avec lui.

Tous les imbéciles sont plus ou moins des Thomson de Sunderland. […] ils sont si nombreux, ils reviennent si souvent, ils ont si bonne santé ! En voyage on en rencontre beaucoup. » (Correspondance)

Ces bourgeois en voyage représentent la bêtise collective, qui devient alors une classe émergeante. Flaubert a la hantise de ce qu’il appelle « l’infinie stupidité des masses ». Cette bêtise-là sous ses dehors inoffensifs, est une force agissante et sourde, qui recèle un gouffre de brutalité passive.

Une autre forme de bêtise est plus sûre d’elle, triomphante, redoutable parce qu’elle sait s’adapter, sonder le milieu ambiant et en tirer profit.

Bêtes et méchants

On se souvient du film Dupont-Lajoie d’Y. Boisset (1974) qui s’attaque, sur fond de racisme, à la bêtise ordinaire d’honnêtes citoyens prêts à accuser des ouvriers maghrébins du meurtre le plus ignoble. Terrible est cette bêtise qui s’attaque au plus faible, parfaitement nuisible quand elle est consensuelle et se croit subversive, sur l’air de : « on ne nous la fait pas » et « on ne nous dit pas tout ».

Terrible est aussi la bêtise sous l’enveloppe respectable de l’intelligence. Le pharmacien Homais dans Madame Bovary, a la bêtise de celui qui s’en croit à l’abri, son intelligence le rend bête dans son désir forcené d’ascension sociale, sa pédanterie de petit bourgeois qui a des prétentions scientifiques et politiques. Pourtant l’excellence d’Homais affichée en lettres d’or sur son officine, le ramène à une humanité moyenne, celle du type ordinaire qui ne supporte pas la solitude et ne peut que s’agréger à autrui pour y trouver le reflet espéré de sa supériorité. On ne peut être bête tout seul.

L’ironie de l’histoire

Se sentir intelligent, c’est adopter une posture aristocratique ostracisant le crétin. Pour les organisateurs du dîner de cons dans le film éponyme de Francis Veber, en 1998, offrir à la risée publique un beau spécimen d’imbécile, est le plus sûr moyen de paraître spirituel.

« Y’a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non ? » (personnage de Pierre Brochant, éditeur)

Mais à force de bourdes à répétition du nigaud de service, joué par J. Villeret, on perçoit la signification réversible du bêtisier. Finalement la bêtise de l’autre s’annule dans le jugement discriminant porté sur lui : stigmatiser la bêtise d’autrui, c’est se considérer prémuni, ce qui est un manque caractérisé de jugement et de prudence. Ainsi, on est toujours la bête de quelqu’un, le jugement sur la bêtise se neutralise dans l’indifférenciation.

Notre lieu commun

Parler de la bêtise, c’est l’illusion du discours sur l’autre. En cherchant l’autre, on ne trouve que son alter ego : « Madame Bovary, c’est moi ! » Mais Charles Bovary, Homais, c’est sans doute un peu moi aussi. En identifiant la bêtise ordinaire, en analysant ses ressorts, je me retrouve, et regarde l’autre comme dans un miroir. La bêtise est notre lieu commun, dont la première manifestation et la preuve évidente de son universalité, est de croire qu’on y échappe. Elle a son discours, la doxa, les idées reçues, c’est-à-dire le discours qui compense le manque de discours, c’est dire quand on n’a rien à dire, et fournir à l’échange social.

Nathalie Sarraute à travers ce qu’elle appelle les « tropismes » met en évidence toutes les conventions sociales, les stéréotypes par lesquels nous sommes traversés, et qui bloquent l’intelligence de situation. Tropismes, X :

« Elles allaient dans des thés. Elles restaient là, assises pendant des heures, pendant que des après-midi entières s’écoulaient. Elles parlaient : ‘’Il y a entre eux des scènes lamentables, des disputes à propos de rien. Je dois dire que c’est lui que je plains dans tout cela quand même. Combien ? Mais au moins deux millions. Et rien que l’héritage de la tante Joséphine… Non… comment voulez-vous ? Il ne l’épousera pas. C’est une femme d’intérieur qu’il lui faut, il ne s’en rend pas compte lui-même. […]’’ On le leur avait toujours dit. Cela, elles l’avaient bien toujours entendu dire, elles le savaient : les sentiments, l’amour, la vie, c’était là leur domaine. Il leur appartenait.

Et elles parlaient, parlaient toujours répétant les mêmes choses, les retournant, puis les retournant encore, d’un côté puis de l’autre, les pétrissant, roulant sans cesse entre leurs doigts cette matière ingrate et pauvre qu’elles avaient extraite de leur vie […] jusqu’à ce qu’elle ne forme plus entre leurs doigts qu’un petit tas, une petite boulette grise. »

Le langage est enlisé, laminé par l’usage commun, jusqu’à la bêtise ; les conversations sont le théâtre social de la bêtise.

Le malheur de « voir la bêtise et de ne plus la tolérer »

Evidemment, il est un peu décourageant d’envisager la bêtise comme notre lieu commun. On n’est pas tout à fait prêt à partager ce pot commun de la bêtise. Le jugement critique, la lucidité, peuvent-ils nous sauver ?

Flaubert pose tout particulièrement ce problème dans Bouvard et Pécuchet, auquel il appose en 1879 le sous-titre d’ « encyclopédie de la bêtise humaine ». Dans ce roman, avant le chapitre VIII, la bêtise des deux compères coïncide à l’incompréhension de ce qu’ils lisent dans leurs livres. Ils multiplient les erreurs de jugement, interprètent de travers les lois scientifiques, se trompent dans leur application. Mais à partir du chapitre VIII qui se termine sur le savoir philosophique, la bêtise se déplace : elle n’est plus définie à partir des contenus savants mal digérés, mais comme une contrepartie malheureuse inhérente à l’exercice intellectuel. On lit à la fin du chapitre :

« Alors une faculté pitoyable (= digne d’être prise en pitié) se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. »

Bouvard et Pécuchet développent alors une hyper sensibilité qui les conduit à « apercevoir partout la bêtise », ce qui, dit le narrateur, fait le malheur des deux « bonshommes » :

« Des choses insignifiantes les attristaient : les réclames des journaux, le profil d’un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. »

Leur bêtise tient donc à la fois à leur désir encyclopédique, puisque l’accumulation indifférenciée de savoirs et d’expériences implique la paralysie de tout jugement, mais la bêtise tient aussi à leur volonté de se distinguerde la bêtise des bourgeois de Chavignolles. Bouvard et Pécuchet vivent alors une vraie crise de la pensée, jusqu’à la mélancolie et la tentation du suicide. Pour y échapper, il faudrait renoncer à l’ambition d’un savoir total, et accepter pour soi, comme pour l’autre, une bêtise innée à toute créature. Il s’agirait de retrouver une sorte d’ignorance positive à la façon de Socrate, qui diffère de la simplicité brute et paresseuse. Savoir repérer, certes, les idées courtes des « nigauds [qui] forment la masse électorale », mais sans adopter une position extérieure et supérieure de vérité, menacée de devenir à son tour un stéréotype.

L’enjeu est discursif : l’affirmation nue, les sentences, sont le terreau d’une bêtise circulaire et proliférante, alors que le questionnement, l’incertitude énonciative, constituent une possibilité de jeu et de libération face à la bêtise. Flaubert notamment avec le fameux discours indirect libre, ne tient pas la bêtise à distance comme avec des pincettes, il l’intègre à la voix narrative. Barthes, pour sa part, après avoir déclaré une haine mortelle envers la bêtise, est finalement dans les Fragments du discours amoureux ou dans son espèce d’autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes à la recherche d’une écriture oblique qui évite de se laisser prendre au piège de l’affirmation et du jugement, et admet la possibilité d’une bêtise innocente et dédramatisée, qui serait en tout cas un moyen de résistance contre l’impérialisme des idées.

Pas si bêtes

Balzac, dans les Illusions perdues, décrit ainsi l’un de ses personnages, un opportuniste nommé justement Finot :

« Sous sa fausse bonhomie, […], sous son ignorance et sa bêtise, il y a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. »

“Finesse” de la bêtise et de l’ignorance : avec un puissant instinct de conservation et d’adaptation, elle a des ressources infinies, elle fait fructifier le vide. On hésite parfois à crier au génie. Cf. Nabila : « T’es une fille, t’as pas d’shampoing ?! Allo ! » On hésite à crier au génie. Qui est le plus bête, de Nabilla ou de la société de production qui la met en scène, et croit pouvoir impunément humilier les plus beaux spécimens de la bêtise ? Nabilla est devenue millionnaire en déposant sa phrase culte à l’Institut national de la propriété industrielle. La bête n’est pas si bête. Ni folie ni aliénation ni déficience, la bêtise s’autorise parfois des accès de raison et de calcul, et tire son épingle du jeu, quand l’intelligence raisonnable peut sembler « handicapée », limitée, disons timide.

Mais l’enrichissement obscène de youtubeurs analphabètes ne peut certes suffire pour regarder la bêtise avec bienveillance ou attendrissement.

L’adolescence est souvent qualifiée d’âge bête, période d’oppositions et de transgressions, à l’envers de l’éducation reçue. Alors que l’enfant est intelligent, l’adolescent deviendrait provisoirement bête. Cet âge « ingrat », analysé à partir du XXe s. dans la littérature scientifique, n’est pas bête en réalité, c’est la période pendant laquelle l’adolescent fait ses propres découvertes en désapprenant ce qui lui a été inculqué ; c’est l’âge de l’exploration pour une connaissance à soi, qui permet au jeune de se distinguer de ses parents.

Or, on peut extrapoler et envisager la bêtise, à tout âge, comme une façon de désapprendre pour explorer les potentialités de l’esprit, une innocence qui permet d’observer et d’assumer des responsabilités nouvelles, ou de découvrir de nouveaux horizons spirituels.

Dans La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, l’ermite Antoine se rêve en catoblépas, animal fabuleux qui par la complexion absurde de son corps (« buffle noir, avec une tête de porc tombant jusqu’à terre, et rattachée à ses épaules par un cou mince, long et flasque comme un boyau vidé »), symbolise la bêtise. Or Antoine s’incorpore au rêve du catoblépas :

« Gras, mélancolique, farouche, je reste continuellement à sentir sous mon ventre la chaleur de la boue. Mon crâne est tellement lourd qu’il m’est impossible de le porter. Je le roule autour de moi, lentement ; et la mâchoire entr’ouverte, j’arrache avec ma langue les herbes vénéneuses arrosées de mon haleine. Une fois, je me suis dévoré les pattes sans m’en apercevoir. »

Le rêve de devenir catoblépas est un rêve de régression et de dépouillement, qui permettrait d’atteindre ce que M. Foucault appelle « la stupide sainteté des choses. » (Travail de Flaubert, « La bibliothèque fantastique »).

Enfin, ne nous quittons pas sans évoquer la bêtise sublime de l’amoureux, l’éternel innocent, toujours inexpérimenté malgré la succession des rencontres. Son savoir ne lui sert à rien, il est contraint à la répétition. Son langage est pauvre, redondant, tautologique : il aime parce qu’il aime. Il ne sait dire que : « parce que c’est elle, parce que c’est lui, parce que c’est moi. » Être amoureux, c’est être « bête » !

Il y a dans les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, l’idée que l’amour est l’acceptation d’une forme d’innocence stupide, de l’ordre du saisissement :

« La bêtise c’est d’être surpris. L’amoureux l’est sans cesse ; il n’a pas le temps de transformer, de retourner, de protéger. Peut-être connaît-il sa bêtise, mais il ne la censure pas. »

Conclusion ?

Je m’en garderai bien, laissant décidément à l’incontournable Flaubert, le mot de la fin :

« L’ineptie consiste à vouloir conclure. […] Oui, la bêtise consiste à vouloir conclure. » (Correspondance)

L’objet du grenier n°3 : Jeanne d’Arc a fait la rentrée du lycée en 1884. Marie Perny. 31-05-2022.

L’objet du grenier n°3 : Jeanne d’Arc a fait la rentrée du lycée en 1884.

Marie Perny

Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France, Delagrave, 1884

Le troisième objet qui est au cœur de cette dernière midi-conférence est peut-être le plus ordinaire des objets pédagogiques de cette série « l’objet du grenier ». Il s’agit d’un livre, format in-octavo (comprendre format livre de poche), de 364 pages. C’est un livre d’Histoire : une biographie de Jeanne d’Arc, rédigée par un certain Joseph Fabre, éditée chez Delagrave, en 1884.

Il est issu de la toute première bibliothèque de notre lycée, qui ouvre, faut-il le rappeler, en 1884 et qui est alors le premier lycée public de filles de Toulouse, en application de la loi de 1880 sur l’enseignement secondaire public pour les filles.

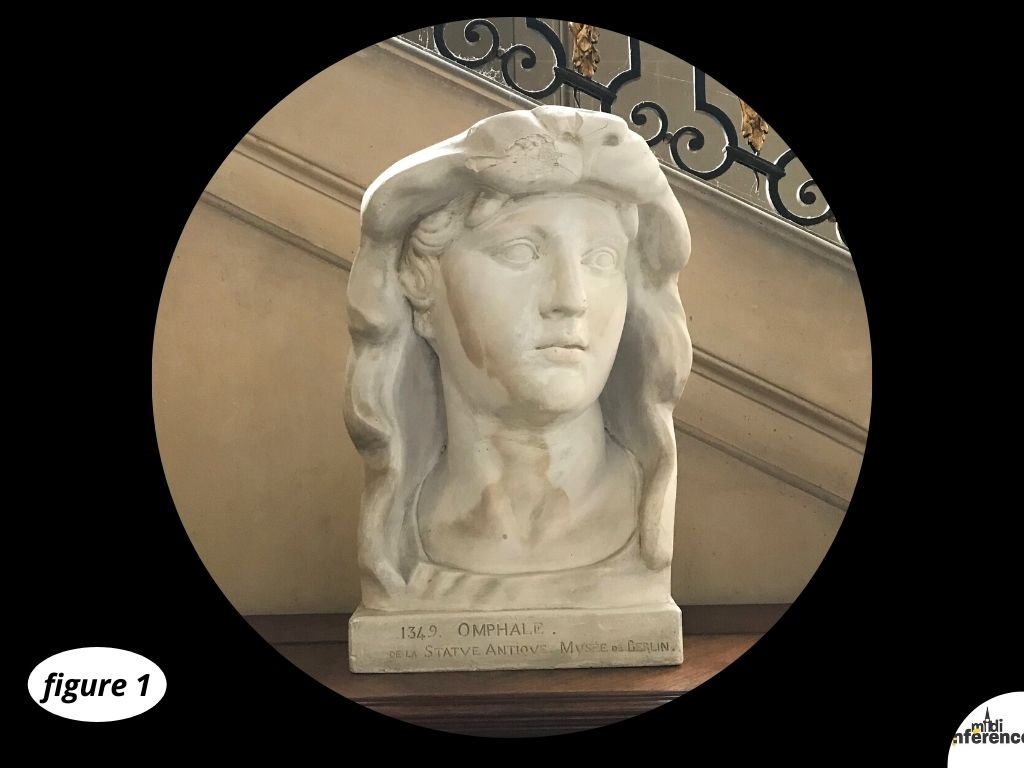

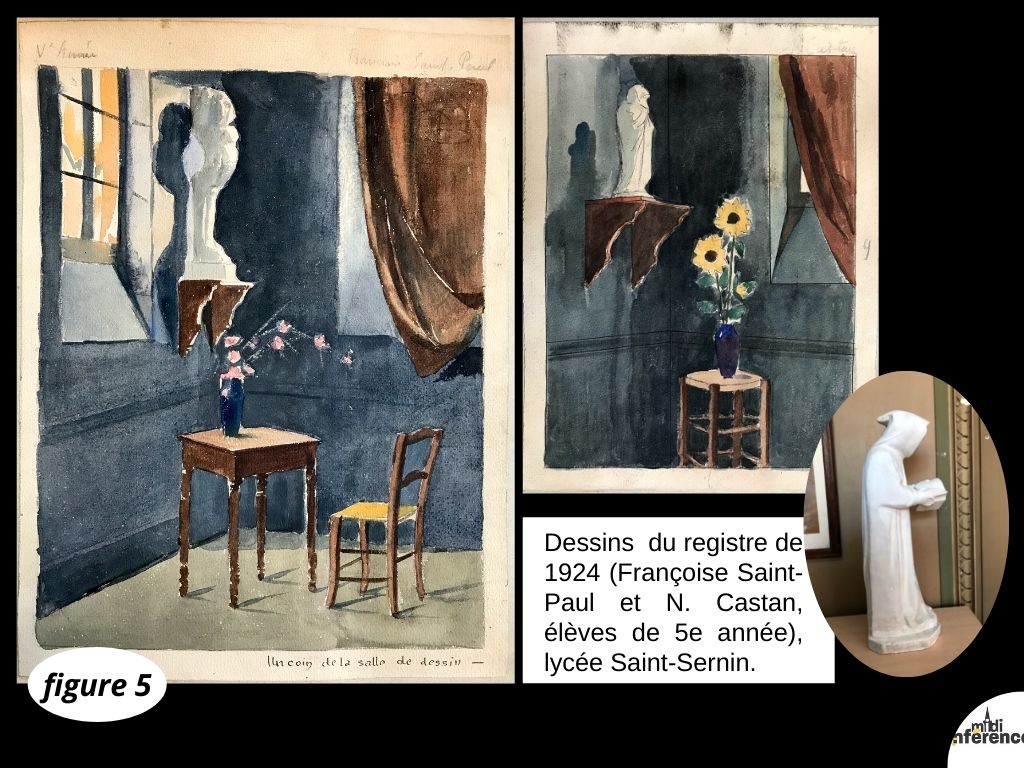

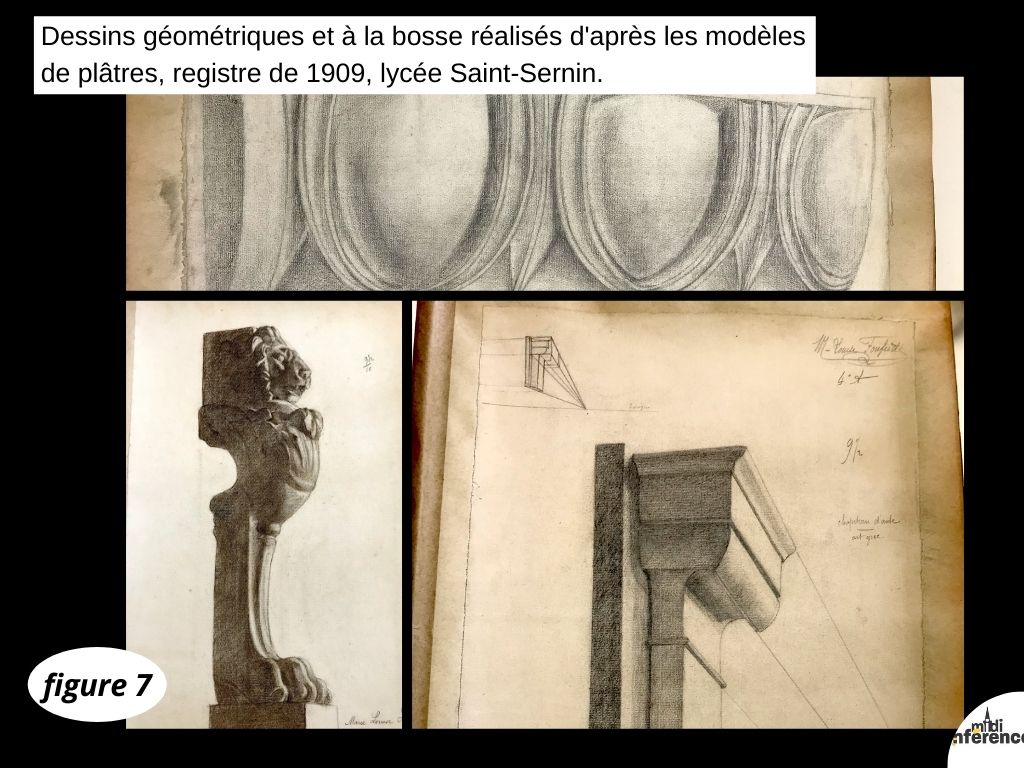

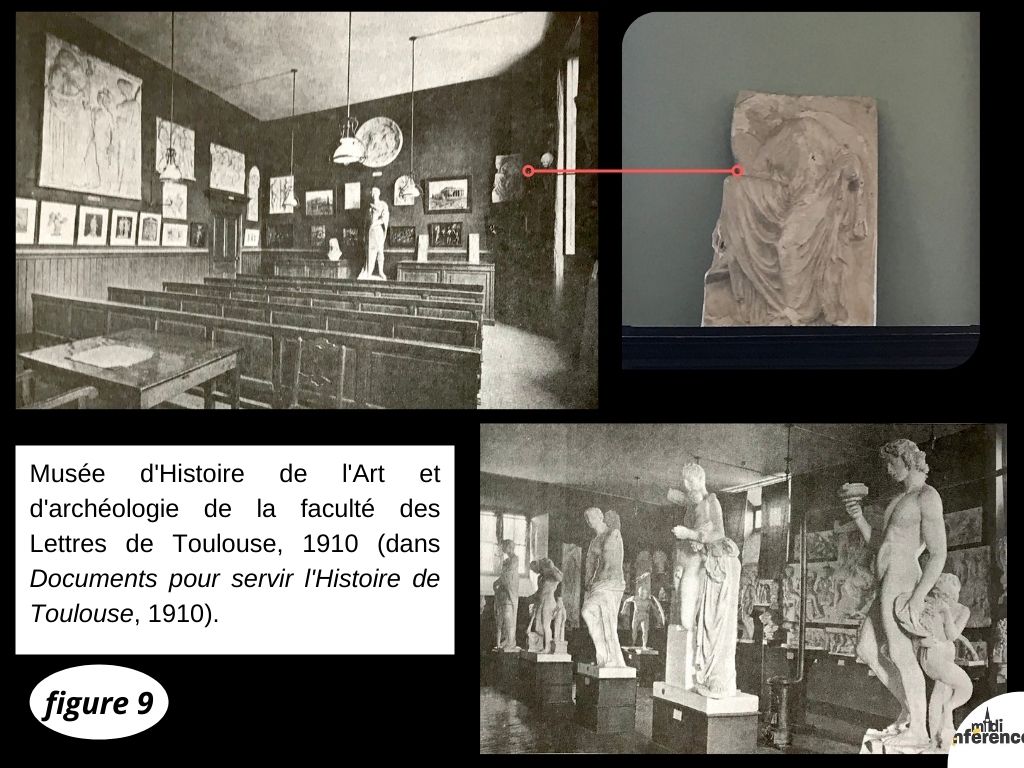

Comme l’équilibriste et l’Omphale de plâtre, c’est donc un objet pédagogique des origines qui accompagne notre établissement depuis son ouverture jusqu’à nos jours.

Considérons plus attentivement sa reliure : une reliure rigide, recouverte d’une toile enduite, brune. Le titre de l’ouvrage figure sur la tranche, en doré, ainsi que deux étiquettes partielles, collées l’une sur l’autre, avec des numéros d’inventaires anciens. La dorure de la couverture a disparu mais l’on peut distinguer l’élégante estampille qui marque tous les ouvrages de la première bibliothèque du lycée jusque dans les années 1930 : dans un entrelacs végétal, le nom du lycée « LYCEE de Jeunes Filles TOULOUSE ». (figure 1)

La bibliothèque du Lycée de filles de Toulouse et l’ouvrage de Joseph Fabre

En 2017 a été réalisé par une douzaine d’étudiants d’hypokhâgne l’inventaire des ouvrages de cette toute première bibliothèque de notre établissement qui sont tous rassemblés dans diverses pièces de l’Hôtel Dubarry et dont on ignore le nombre de livres initial. Sur plus de 1000 livres répertoriés dans l’Hôtel Dubarry, 715 datent d’avant 1940 et 546 portent l’estampille du lycée : l’estampille est systématiquement portée jusqu’en 1909, plus rarement au-delà et jamais après 1932. Il s’agit donc d’une pratique des premières années du lycée.

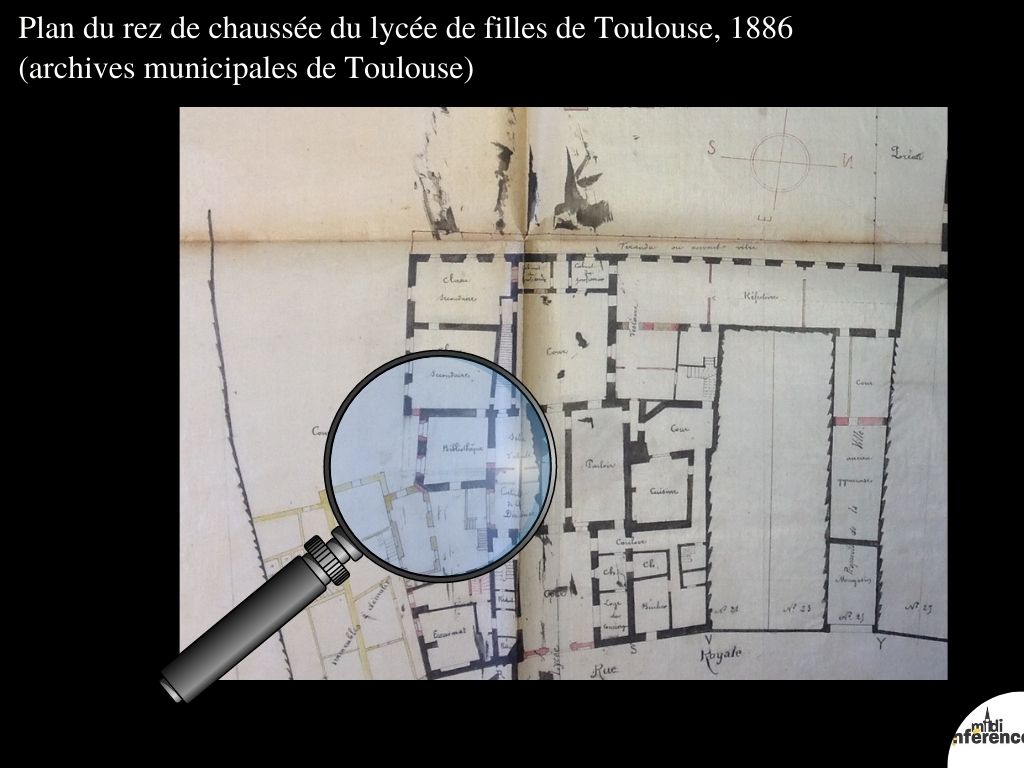

Tous ces livres étaient regroupés dans la bibliothèque du lycée que l’on voit sur le plan de 1886 : une salle carrée située au rez-de-chaussée, sur un emplacement qui n’existe plus et se trouverait aujourd’hui dans la cour devant les bureaux de l’actuel vie scolaire. (figure 2).

L’ouvrage de Joseph Fabren’est pas un manuel scolaire : il n’y a pas la simplification didactique que l’on trouve dans les manuels contemporains, notamment celui d’Ernest Lavisse, qui fait de Jeanne d’Arc l’un des rares portraits de femmes d’envergure nationale. On n’y trouve pas non plus d’images.

Joseph Fabre est né en 1842, à Rodez. Agrégé, il enseigne la philosophie (Louis-le-Grand) avant d’être élu député de l’Aveyron, en 1881, au sein du parti radical républicain, l’un des partis qui fondent de manière décisive la IIIe République. Quand son ouvrage sur Jeanne d’Arc paraît en 1883, il est à la fois auteur et homme politique, une double-dimension qui sous-tend le contenu de l’ouvrage. (figure 3)

C’est la 3e édition que nous possédons. Elle se compose de quatre parties qui abordent successivement la bergère, la guerrière et la martyre et qui propose un ensemble de réflexions sur certains aspects de la vie de Jeanne mais aussi sur l’état de l’historiographie de l’époque sur la question. Le style est assez enlevé, narratif, raisonnablement lyrique, et l’auteur reprend les sources brutes qu’il a pu consulter, notamment des passages entiers des interrogatoires de Jeanne lors de son procès.

Il n’est pas possible dans cet exposé de faire l’histoire de Jeanne d’Arc, née en 1412 à Domrémy (actuelle Lorraine) et morte à Rouen, en 1431, sur le bûcher, dans le contexte de la Guerre de Cent ans qui oppose roi d’Angleterre et roi de France pour la maîtrise du trône de France. Tout est étonnant dans cette histoire: sa fulgurance, le fait qu’une jeune fille parte à la guerre au nom de Dieu, qu’elle soit écoutée et suivie, qu’elle participe au réveil du camp de Charles VII, mais aussi son procès et l’aplomb avec lequel elle fait face à ses juges. Et sa fin est terrible. Pour l’histoire de la Jeanne d’Arc du XVe siècle, je renvoie aux travaux de Colette Beaune, notamment Jeanne d’Arc. Vérités et légendes qui dans des chapitres courts et efficaces, détricote les mythes et rétablit les vérités autour de ce personnage.

En effet, il est nécessaire de démêler plusieurs éléments quand on aborde Jeanne d’Arc : dès son vivant, elle est au cœur de rumeurs et de visions divergentes. Sainte guerrière qu’il faut suivre ou instrument du diable qu’il faut anéantir. Mais Jeanne d’Arc est aussi le produit du XIXe siècle, qui s’en est emparée et qui l’a façonnée selon plusieurs traditions (je renvoie aux importants travaux de l’historien Gerd Krumeich à ce sujet).

Jeanne d’Arc a cela de particulier que tout le monde s’en réclame : elle est la bergère fille du peuple en qui les républicains se reconnaissent ; elle est cette jeune fille humble guidée par Dieu dont elle entend les voix des émissaires (saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite) et qui se met au service du roi Charles VII. Sa mort relève autant du sacrifice propre aux martyrs et donc aux saints, que de l’exécution injuste et arbitraire, qui fait d’elle une victime du fanatisme et de la trahison.

Ouvrir le livre de Joseph Fabre, c’est plonger dans la virulence du débat qui oppose deux France, la France républicaine et la France cléricale, en un moment décisif où la République s’enracine dans un pays à l’histoire politique houleuse, sans cesse menacée par le conservatisme monarchique et clérical.

1. Un ouvrage qui s’inscrit dans la continuité des travaux décisifs menés sur Jeanne d’Arc au XIXe siècle

L’ouvrage de Joseph Fabre n’est pas le premier à proposer une synthèse de la vie de Jeanne d’Arc et il est profondément influencé par les travaux majeurs de deux figures importantes de l’histoire et de la science historique au XIXe siècle, deux Jules : Jules Michelet et, moins connu, Jules Quicherat.

Dans les pas de Jules Michelet : (figure 4)

Quand Joseph Fabre naît en 1842, Jules Michelet vient de faire paraître en 1841 le 5e tome de sa colossale Histoire de France où il traite essentiellement de la guerre de Cent ans et tout particulièrement de Jeanne d’Arc. Précisons que l’oeuvre intégrale de Michelet figure aussi sur les rayonnages de la bibliothèque du lycée. Le succès de ce volume est tel que les chapitres sur Jeanne d’Arc sont tirés à part en 1853 chez Hachette, livre sans cesse réédité pendant les décennies qui suivent.

L’ouvrage de Michelet est décisif : avec le souffle d’une écriture puissante, il dresse le portrait de Jeanne, fille du peuple qui sauve le pays malgré ses élites, l’image de la force du peuple souverain en qui réside l’identité du pays ; il évoque qu’elle est « la ravissante image de la patrie » et conclue « Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse, de ses larmes, du sang qu’elle a donné pour nous. »

(Cette dernière citation était conseillée d’utiliser dans les dictées de l’école primaire de la IIIe République).

Joseph Fabre ne cache pas sa filiation à l’oeuvre de Michelet : « Voici venir Michelet, l’Homère du peuple, le Delacroix de l’histoire, le chercheur perspicace, le grand évocateur » (p. 304).

Dans la continuité des travaux de Jules Quicherat : le souci de la source (figure 5)

En parallèle des travaux de Michelet, un jeune chartiste, Jules Quicherat, qui a suivi les cours que Michelet donnait à la Sorbonne, est chargé en 1840 par la très officielle Société d’Histoire de France de préparer l’édition complète de tous les actes des deux procès de Jeanne d’Arc : le procès en condamnation de 1431 et le procès en réhabilitation de 1453. En 1849, ce sont cinq volumes de sources originales avec leur appareil critique qui ont déjà paru.

Joseph Fabre s’inscrit dans la continuité des travaux de Quicherat sur lesquels il s’appuie : il propose la première transcription intégrale en français des actes du procès en 1883.

Au tout début de l’ouvrage, il propose le fac-similé d’une lettre que Jeanne d’Arc adresse depuis le siège de la Charité-sur-Loire à la ville de Riom en Auvergne pour obtenir du soutien militaire, avec la signature de Jeanne d’Arc. Il dresse la transcription de cette lettre et mentionne explicitement les travaux de Quicherat qui a découvert cette lettre. On voit alors le souci d’enraciner sa pensée dans la source et donc de mener un travail précis et rigoureux, mais aussi le souci de porter les sources à la connaissance d’un lectorat élargi.

Joseph Fabre est donc l’héritier des travaux fondateurs de deux piliers de la connaissance autant que de la fabrication de Jeanne d’Arc au XIXe siècle.

Un ouvrage patriotique : « libératrice de la France », une Jeanne de la revanche ?

Michelet avait intitulé son ouvrage simplement Jeanne d’Arc. Joseph Fabre ajoute au sien un sous-titre : Jeanne d’Arc, libératrice de la France. (figure 6)

C’est qu’entre les deux biographies, il s’est produit un événement décisif : la défaite de la France face à la Prusse en 1870, qui ampute le territoire national de trois départements, l’Alsace et le nord de la Lorraine, la Moselle. A la crise militaire se conjuguent les troubles politiques avec la chute du Second Empire et les débuts difficiles d’une République qu’il reste à définir, éclaboussée par le sang de la Commune de Paris en mars 1871. Cette crise donne à la figure de Jeanne d’Arc une force renouvelée : elle incarnerait l’image de la résistance à l’envahisseur et l’espoir d’une revanche.

L’auteur fait à plusieurs reprises l’analogie entre la France occupée par les Anglais et celle occupée par les Prussiens : « En parlant de leurs maux, ces bons Lorrains avaient les larmes aux yeux. Voisins des Allemands, ils n’en étaient que plus Français. C’est à ses frontières que la patrie est la plus aimée. » (partie I, chapitre II, p. 20). Dans un chapitre intitulé « La mémoire de Jeanne d’Arc » qui conclut la troisième partie, l’auteur s’adresse directement à Jeanne dont il exhorte à l’imitation : « Oh ! Souffle-nous cette grande pitié pour la patrie, cette haine profonde pour l’envahisseur, dont tu étais animée ! Souffle-nous cette foi qui soulève les montagnes ! Et alors, aux jours où la force devra repousser la force, nos jeunes filles armeront elles-mêmes nos jeunes gens ; nos vieillards encourageront de leurs bénédictions les soldats de la patrie ; nous sentirons grandir nos âmes ; nous combattrons en héros ; et, s’il le faut, les pierres se lèveront pour chasser l’étranger. » (p.224)

C’est bien un ouvrage qui s’inscrit dans l’esprit de revanche qui anime la république républicaine des années 1880. Notons que Fabre a écrit d’autres ouvrages sur les figures de libérateurs : les libérateurs antiques (Caton, Spartacus…) mais aussi Washington, libérateur de l’Amérique.